Uma excelente palestra, que esclarece fundamentos do racismo epistêmico (ou da colonialidade do saber) dirigido contra a África e suas sociedades, assim como aponta caminhos para a superação dessas forças discriminatórias.

Mês: março 2013

coleção ‘História Geral da África’ disponível para download gratuito

Brasília: UNESCO, Secad/MEC, UFSCar, 2010.

Resumo: Publicada em oito volumes, a coleção História Geral da África está agora também disponível em português. A edição completa da coleção já foi publicada em árabe, inglês e francês; e sua versão condensada está editada em inglês, francês e em várias outras línguas, incluindo hausa, peul e swahili. Um dos projetos editoriais mais importantes da UNESCO nos últimos trinta anos, a coleção História Geral da África é um grande marco no processo de reconhecimento do patrimônio cultural da África, pois ela permite compreender o desenvolvimento histórico dos povos africanos e sua relação com outras civilizações a partir de uma visão panorâmica, diacrônica e objetiva, obtida de dentro do continente. A coleção foi produzida por mais de 350 especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, sob a direção de um Comitê Científico Internacional formado por 39 intelectuais, dos quais dois terços eram africanos.

Download gratuito (somente na versão em português):

- Volume I: Metodologia e Pré-História da África(PDF, 8.8 Mb)

- ISBN: 978-85-7652-123-5

- Volume II: África Antiga(PDF, 11.5 Mb)

- ISBN: 978-85-7652-124-2

- Volume III: África do século VII ao XI(PDF, 9.6 Mb)

- ISBN: 978-85-7652-125-9

- Volume IV: África do século XII ao XVI(PDF, 9.3 Mb)

- ISBN: 978-85-7652-126-6

- Volume V: África do século XVI ao XVIII(PDF, 18.2 Mb)

- ISBN: 978-85-7652-127-3

- Volume VI: África do século XIX à década de 1880(PDF, 10.3 Mb)

- ISBN: 978-85-7652-128-0

- Volume VII: África sob dominação colonial, 1880-1935(9.6 Mb)

- ISBN: 978-85-7652-129-7

- Volume VIII: África desde 1935(9.9 Mb)

- ISBN: 978-85-7652-130-3

Informações Adicionais:

SEPESQ 2012 inicia com sessões lotadas e muito debate!

em busca de uma internet livre dos filtros da colonialidade e do “universalismo”

Um bom artigo que aborda diretamente, e em dimensões cotidianíssimas, questões e conceitos trabalhados na finalização de nossos cursos.

Buscas no Google podem ser racistas?

Arwa Mahdawi (*)

(do GUARDIAN)

Sede do Google, na Califórnia (Paul Sakuma – Associated Press)

Estudo de Harvard aponta viés racial nos resultados, mas a culpa não é do mecanismo de buscas, e sim dos nossos próprios preconceitos.

Lamento informar, leitores, mas segundo Harvard a internet é racista. Sugiro que você pare de usá-la imediatamente se não quiser denegrir seu nome por ser cliente do Google e de outros sites. Bom, na verdade talvez seja melhor esperar até terminar de ler…

Um recente estudo de Latanya Sweeney sobre buscas no Google apontou uma “discriminação significativa” nos anúncios exibidos, dependendo de se o nome buscado tem, estatisticamente falando, mais chances de ser de uma pessoa branca ou de uma pessoa negra.

Então, a procura por uma “Emma” no Google provavelmente não irá motivar nada mais sinistro do que um convite para ir atrás do telefone e endereço da Emma, ao passo que a busca por uma “Jermaine” pode gerar um anúncio de procura por um prontuário criminal. Na verdade, a pesquisa de Sweeney sugere que há uma chance 25% maior de você topar com um anúncio de buscas por prontuários criminais a partir de nomes “identificadores de negros” do que com nomes que soem como de pessoas brancas.

Mas o que exatamente isso significa? Será que o Google tem alguma ferramenta de identificação racial incrustada nos seus algoritmos? Bom, não exatamente. O Google já declarou inequivocamente que “não conduz nenhuma identificação racial”, e a própria pesquisa admite que a discriminação provavelmente não é tão insidiosa assim. Em vez disso, ela propõe que as discrepâncias demográficas provavelmente derivam de algoritmos “inteligentes” que adaptam o posicionamento dos anúncios com base nos hábitos da massa de usuários. Em suma, escreve Sweeney, os resultados geram “questionamentos sobre se a tecnologia de anúncios do Google expõe um preconceito racial na sociedade, e como as tecnologias de anúncios e buscas podem se desenvolver para assegurar a justiça racial”.

Uau – então alguém acaba de declarar que a sociedade tem preconceitos raciais? Parem as máquinas.

Embora o estudo de Harvard tenha alguns argumentos interessantes, ele é também um caso revelador de “dualismo digital” –a ideia de que as realidades on-line e off-line são separadas e distintas. Isso pode ter sido verdade décadas atrás, quando a internet era algo com que você estabelecia uma conexão discada para consultar promoções de videocassetes no AltaVista, mas essa é hoje uma ideia terrivelmente ultrapassada. A maioria das pessoas atualmente vê o mundo virtual como um simples reflexo do mundo real. Na verdade, um relatório deste ano do Departamento Governamental para a Ciência proclama que “o Reino Unido é agora tanto um ambiente virtual quanto um lugar real”.

A questão de como (e se) a tecnologia pode se livrar daquilo que Sweeney chama de “racismo estrutural” acarreta alguns paralelos interessantes com os debates sobre a linguagem, que ocorrem desde muito antes de o Google ser uma centelha no olhar de Sergey Brin. Veja, por exemplo, a expressão que usei no começo, “denegrir seu nome”. É um termo bastante comum, e você dificilmente acusaria de racismo alguém que o use; no entanto, é um termo carregado.

Há séculos as pessoas tentam livrar a língua do seu “racismo estrutural”, por meio da invenção de dialetos politicamente neutros. O esperanto, criado por um homem de nome maravilhoso, LL Zamenhof, foi o mais bem-sucedido desses esforços, concebido para transcender as nacionalidades e promover a paz, o amor, a harmonia, todas essas coisas boas. Não foi muito longe nesse sentido, mas conseguiu chegar a dezenas de milhares de falantes fluentes, além de cerca de mil falantes nativos. Pode-se dizer que o equivalente tecnológico ao esperanto seja a “criação sensível a valores” (VSD, na sigla em inglês), a crença de que a tecnologia deve, em seu processo de concepção, ser ativamente influenciada para levar em conta os valores humanos, em vez de simplesmente reagir a eles posteriormente. Embora pareça na superfície ser uma boa ideia, é um ninho de serpentes de questões éticas quando você vai mais fundo, abrindo um debate mais amplo sobre a ideia de valores universais e relativismo cultural.

Mas toda essa teoria é, talvez, um pouco erudita demais, e se afasta do ponto mais importante na pesquisa de Sweeney: que suas pegadas digitais têm profundas implicações na sua vida real. Como (não) disse Descartes: “Googlito ergo sum” – estou no Google, logo existo. E, se no Google você é um criminoso em potencial, isso tornará um tanto mais difíceis as suas chances de arrumar um emprego. Mas se livrar desse preconceito não é uma questão de algoritmos, é uma questão de mudança de atitudes.

Há uma interessante observação sobre isso na própria palavra “highbrow” [“erudito”, ou literalmente “fronte alta”]: um termo que vem da frenologia, uma “ciência” do século 19 que usava o formato dos crânios humanos para justificar o racismo. Nas décadas de 1820 a 1840, quando a frenologia estava no auge, os empregadores costumavam solicitar uma referência de caráter a um frenologista local, para confirmar se você seria um bom empregado ou um criminoso em potencial. Naquela época, portanto, seu crânio servia como uma espécie de busca no Google. E não progredimos como sociedade mudando nossos crânios; mudamos o que havia dentro deles.

(*) Tradução de Rodrigo Leite

FONTE: Folha de São Paulo

testemunhos afrobrasileiros sobre a África

a lei 10639 e seus desafios

“Um país mestiço com aparência branca”

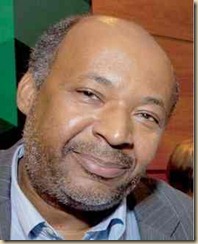

Para presidente do Fundo Baobá, escola e universidade são os melhores locais para combater o preconceito

Mariana Vaz

Há exatos dez anos entrava em vigor a lei nº 10.639, que exigia a inclusão de conteúdos focados na história e cultura afro-descendente nos cúrriculos escolares brasileiros. Para o professor Athayde Motta, diretor-executivo do Fundo Baobá para Equidade Racial, o principal avanço da nova lei foi fazer com que as instituições de ensino percebessem o quanto estavam “distantes da realidade”.

Em entrevista exclusiva ao Escola, Athayde Motta opina sobre a visão que a sociedade tem dos afro-descendentes, imagem que está sempre associada à escravidão imperial e que desconhece os personagens negros que se destacaram na história.

Na opinião do professor, a resistência que ainda se encontra em algumas instituições em abandonar antigas “verdades históricas” se dá pela dificuldade em associar a história brasileira às culturas negras e indígenas. “Muitos preferem que o Brasil seja visto como um país de formação europeia, com contribuições pontuais dos negros e indígenas, ou seja: um país mestiço cuja aparência externa é branca”, critica. Motta também falou sobre a polêmica que envolve a política de cotas, uma iniciativa que reflete um preconceito ainda latente e que somente poderá ser combatido com políticas públicas que envolvam a educação.

Como o negro é visto hoje nas escolas?

Não há uma ideia clara no Brasil sobre o negro, a não ser pela ampla variedade de estereótipos sem origem definida e que não são questionados nas escolas. As leis 10.639/2003 e 11.654/2008 (que ampliou a primeira ao incluir a história e a cultura das populações indígenas nos currículos) trazem a necessidade de se construir este conhecimento a partir de dados históricos e sociais, com base científica sólida. Às escolas, cabe disseminar esse conhecimento de forma apropriada entre os vários níveis de ensino para que as crianças aprendam sobre as culturas ao longo de sua vida escolar.

Em geral, a imagem e as histórias que se contam sobre o negro enfatizam aspectos negativos, mostrando experiências de vida de intenso sofrimento. Mas já sabemos que a contribuição da população negra para a sociedade brasileira foi bem mais significativa. Com o fim da escravidão, as populações negras brasileiras “sumiram” da história, o que não aconteceu de fato.

Um exemplo dessa contribuição foi a criação do primeiro fundo pecuniário do Brasil por um grupo de escravos e negros libertos ainda no período colonial, onde hoje se encontra o sítio histórico do Pelourinho, em Salvador. Como escravos, eles não podiam calçar sapatos ou juntar dinheiro. Por isso, os recursos eram mantidos em um cofre guardado em uma das igrejas da região. Nesse fundo, que se tornaria um modelo para a criação de bancos e sistema de pensões do país, escravos e libertos guardavam o que podiam para comprar cartas de alforria e conseguir a liberdade.

Ainda no período imperial, uma das figuras de maior destaque na corte foi o engenheiro André Rebouças, negro, brilhante e defensor da monarquia. Você se lembra do túnel Rebouças no Rio de Janeiro? Sim, o nome foi dado em homenagem a ele. E você aprende isso na escola?

No período recente, podemos lembrar do nome de um dos maiores geógrafos brasileiros, reconhecido em todo o mundo, o professor Milton Santos, já falecido, e que por muitos anos não teve seu trabalho reconhecido no próprio país.

Após 10 anos de implantação, o senhor acredita que as instituições de ensino estão aplicando a lei de obrigatoriedade de ensino da cultura afro-brasileira para seus alunos de forma satisfatória?

Pesquisas sobre o processo de aplicação da lei revelam um grande esforço na produção de material didático adequado, uma vez que só se teve clareza do quanto não se sabia sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira após a lei ser aprovada. A inclusão descuidada de material, produzido de forma amadora, passou a ser um ponto de muita atenção e estudos.

O que esta lei faz é criar abertura para mostrar a contribuição real das populações afro-brasileiras à história do Brasil. Todos os grupos brancos (italianos, portugueses, alemães) são incorporados, de uma maneira ou de outra, na história oficial do nosso país, por suas contribuições em áreas como cultura, culinária e participação social. Por que o mesmo não acontece com as populações negras?

A reformulação desta história “oficial” tem sido um processo difícil e muitas vezes conflituoso. Em termos de políticas de educação, isso envolve a formação de currículo, de novas metodologias de ensino, e o trabalho de especialistas, o que demanda tempo e vontade política.

Se isso não acontece, qual seria o motivo?

Apesar de incorreta e falha, a história “oficial” que se apresenta nos livros didáticos é apoiada por vários setores da sociedade que preferem que a imagem do Brasil não seja associada de forma tão profunda às populações negras e indígenas. Muitos preferem que o Brasil seja visto como um país de formação europeia, com contribuições pontuais dos negros e indígenas, ou seja: um país mestiço cuja aparência externa é branca, mas que traz em seu interior alguns aspectos das culturas negra e indígena.

Por que é tão difícil inserir aspectos da cultura negra e indígena nas atividades escolares, sem cair no senso comum de tratar negros e índios sempre como escravos e pertencentes a culturas mais “ignorantes”?

Muita dessa dificuldade decorre do fato de que várias pesquisas apontam a educação e a escola como ferramentas fundamentais na reprodução do racismo no Brasil. Portanto, é nessas áreas que se deve criar uma visão alternativa, onde haja um tratamento mais igualitário dos grupos raciais e étnicos que contribuíram para a formação da sociedade brasileira.

Se é na escola que se cria a noção, por exemplo, de que a beleza está associada à pele branca, é lá que se deve criar uma noção de diversidade onde a beleza se expressa em todos os grupos. Também é na escola que valores sociais coletivos são formados e disseminados na sociedade. Ela tem um papel importantíssimo em mostrar a desigualdade social. Lembrando que muitos valores e concepções sobre a imagem do negro se formam em casa, com família e amigos. É por isso que a escola também deve inserir até os pais nessa educação. De acordo com uma pesquisa feita pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), o estado brasileiro que mais aplica a lei é Pernambuco. É um processo que se dá efetivamente em longo prazo.

O senhor acredita que a formação acadêmica atual prepara os professores para abordar temas da cultura negra e indígena dentro da sala de aula?

Creio que não. Antes da lei, os professores simplesmente reproduziam o racismo da sociedade, mesmo tendo o cuidado de não incitar a violência ou o confronto. Faltava a experiência pedagógica de lidar com isso, com essa “novidade” imposta pela lei, sem que o ensino nas escolas virasse um cabo de guerra. Então foi necessário desenvolver uma nova metodologia de ensino, o que levou alguns anos.

Esses profissionais estão preparados para lidar com pequenas situações de preconceito que acontecem entre seus alunos? Como ele deve lidar em uma situação de racismo dentro da sala?

Estão se preparando. Há experiências na área de racismo institucional, com foco mediação de conflitos, mas que não se aplicam necessariamente às escolas. Um exemplo interessante foi mostrado por uma escola no Rio Grande do Sul. Uma professora pediu que a mãe fosse à aula e penteasse o cabelo da filha (ambas negras). Este ato simples do cotidiano encantou as crianças. “Olha como é bonito o cabelo dela!”, diziam de uma forma natural e descontraída. Com isso, a ideia que o cabelo do negro é ruim e feio se desmanchou um pouco.

Essa é uma situação, uma experiência comum, pequena, que não está em nenhum livro pedagógico e que reproduz a consciência sobre a cultura negra de forma natural na criança, na mãe e no educador. É a questão da “igualdade inserida no cotidiano escolar”.

A nova lei de cotas, que disponibiliza vagas nas universidades públicas para estudantes pobres, negros e indígenas foi alvo de inúmeras críticas, principalmente de estudantes das redes particulares (alguns fizeram até manifestações, como aqui em Goiânia). A que o senhor atribui essa resistência em possibilitar a estudantes pobres o acesso às universidades? Por que o assunto gera tanta polêmica?

A questão é: a educação é um dos maiores problemas no Brasil! Só na educação de nível superior – universidades públicas, mais especificamente – é que se viu uma resistência tão grande e verbalizada de forma tão direta. Não há uma explicação clara sobre as causas desta reação, além da noção de que entrar em uma universidade pública é um privilégio para poucos. Como os brasileiros tem vergonha de serem racistas, não se esperava uma reação tão forte e estas pessoas, de fato, não se consideram racistas. Usam um argumento simplório acusando os criadores da lei de racistas. A área da educação é onde a resistência tem sido definitivamente maior, especialmente quando se fala em cotas.

A propósito, qual é sua opinião sobre o assunto?

As cotas são um mecanismo para estimular a diversidade entre os estudantes no nível superior, que ainda é baixíssima no Brasil. Muito antes das cotas já se criticava o vestibular por ser um mecanismo falho para medir a capacidade dos alunos, causando estresse e exclusão. Atualmente, as cotas não alteram fundamentalmente o vestibular, mas diminuem seus impactos excludentes. Os alunos cotistas não são aprovados indevidamente, e frequentam exatamente as mesmas aulas que os aprovados do vestibular.

O que acontece com os alunos cotistas, depois de aprovados, depende do seu próprio empenho e de como universidades e professores irão recebê-los. O que temos visto é que, na maioria dos casos, cotistas tem médias mais altas que não cotistas. Então, esses alunos podem apresentar deficiências de ensino, mas não são “pessoas inferiores”. Uma oportunidade foi o suficiente para que eles demonstrassem sua capacidade. Se a universidade se transforma neste espaço gerador de oportunidades com apoio, a mudança deverá ser enorme.

Neste aspecto, a importância das ações afirmativas vai muito além da questão de justiça social e promoção da igualdade racial. O Brasil não pode arcar com uma mão-de-obra tão despreparada. Então vamos colocar essas pessoas na universidade, independente de qualquer outro fator externo, porque isso inclusive vale mais economicamente do que tentar se recuperar anos e anos de deficiência no ensino público – o que, claro, deveria melhorar paralelamente.

O Brasil é um país de preconceitos latentes. A educação seria a melhor saída para iniciar a mudança dessa realidade?

Sim. As pessoas não conseguem ver o papel estratégico que a universidade e a educação, de maneira geral têm na promoção da igualdade e no desenvolvimento do Brasil. Elas não tinham ideia de como a universidade pública é “valiosa”. Então, mesmo que as cotas acabem num futuro próximo, elas já garantiram a entrada de universitários e a saída de profissionais preparados para o mercado de trabalho e capazes de contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil.

A tendência é que as cotas acabem por alterar os processos de admissão na universidade. Não deverá substituir o vestibular, mas estimular maneiras mais eficientes e diversas de inclusão. A educação democratiza a sociedade, então, quando ela abre espaço para negros e pobres, ela se torna mais “complexa” e desafiadora.

Como funciona o projeto Educar para a Igualdade Racial? Quais são as novidades para o ano de 2013?

O Fundo Baobá apoia possui o Prêmio Educar para a Igualdade Racial, que acontece há 10 anos. Em 2012 foi realizada a sua 6ª edição com participação cada vez maior de professores, principalmente de estados do norte e nordeste. Em 2013, o Fundo lançará seu primeiro edital público para financiamento de pequenos projetos voltados para a promoção da equidade racial. Para essas iniciativas, serão destinados R$ 200 mil.

O que é e o que faz?

Athayde Motta é bacharel em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e obteve títulos de mestre em administração pública e mestre em antropologia pela Universidade do Texas, em Austin (EUA). Atualmente, está escrevendo sua tese de doutorado sobre o ativismo político das populações afro-brasileiras para o programa de pós-graduação em estudos da diáspora africana, também na Universidade do Texas. Athayde é diretor executivo do Fundo Baobá para Equidade Racial.

FONTE: Tribuna do Planalto

as contradições do humanismo ocidental ainda legitimando guerras & tragédias em África

Conforme temos discutido em classe nas últimas semanas, é preciso construir e disseminar uma consciência crítica acerca do modelo civilizacional pan-europeu, considerando principalmente a maneira como a colonialidade se reproduz mesmo em iniciativas e argumentações inspiradas nesse modelo e que, à primeira vista, parecem justas. Analogamente ao que tem se sucedido no Iraque e no Haiti, a situação no Mali, que de fato é complexa e exigiria atenção da comunidade internacional, somente se agrava quando a tecnologia militar do ocidente sobrepõe-se ao caminho do diálogo intercultural como via de resolução dos conflitos.

Universalismo excludente

Apesar da dita causa humanitária, a recente ocupação francesa do Mali transparece política internacional ocidental ainda baseada na relação colonialista com os países africanos

Rafael Betencourt *

As notícias da recente intervenção francesa no Mali revelam uma nova crise internacional entre Europa e o continente africano. Em janeiro passado, o governo do presidente François Hollande lançou uma ofensiva contra rebeldes islâmicos que controlavam a região norte do país norte-africano. A nação já conta o reforço de 3,5 mil soldados enviados pela ex-metrópole e outros 6 mil que chegaram como parte da Missão Internacional de Apoio ao Mali (Afisma, na sigla em inglês) liderada pela União Africana (UA) e apoiada pelas Nações Unidas.

A interpretação a respeito da intervenção poderia se restringir a mais um capítulo da luta do ocidente contra o fundamentalismo islâmico, ou apenas como mais uma intervenção humanitária no continente africano em benefício dos direitos humanos. No entanto, por trás da ajuda humanitária, se esconde uma antiga problemática conceitual e uma prática recorrente na política internacional. Uma problemática que revela o quanto um conceito é capaz de permear as dinâmicas dessa ação e traduzir assim o poder que sua elaboração exibe.

O estudo do universalismo ao longo da história expressa as entrelinhas da formação de um claro discurso de poder, através do qual se pode delimitar o que é abarcado por esse universal ou o que é considerado hostil ao conceito. Ironicamente, foram os mesmos franceses que se notabilizaram como os primeiros a tentarem criar um conjunto de direitos universais através de uma histórica e cultural definição de homem nos “direitos do homem” da revolução de 1789. Agora aparecem como mais dos compactuantes de um projeto universalista internacional idealizado pelos Estados com maior poder bélico e financeiro.

Passado colonial

A intervenção no Mali poderia ser problematizada em distintos graus e analisados por diferentes caminhos. Certamente, a histórica presença francesa no continente em fins do século XIX e boa parte do XX e as consequências devastadoras de uma relação colonialista no continente, constituiria um riquíssimo campo de análise por si só. No entanto, delimitar o projeto universal do sistema internacional ajuda a entender as intenções legais e morais de uma intervenção como esta. A tentativa de se estabelecer um projeto universalista não é novidade. Pode-se citar o cristianismo no período das Grandes Navegações no século XVI, a ideia de missão civilizatória durante o avanço imperialista europeu na África e Ásia; e nos dias de hoje o sistema internacional dos direitos humanos.

O sociólogo norte-americano Immanuel Wallerstein definiu bem a questão ao afirmar que “não há nada tão etnocêntrico, tão particularista quanto a pretensão ao universalismo”. O que o autor quis dizer com sua observação é que o universalismo que se presenciou até hoje é um projeto de partida e não de chegada, desse modo ele é sempre estabelecido de modo que o modelo de sociedade de uma cultura prevaleça sobre as outras. Naturalmente, como os antigos, o atual projeto gera problemas, pois como conceber um universalismo que marginaliza outros grupos e não concebe espaços marginais?

A resistência a ele também é expressiva na história e se tornou notória como extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer idéia atual de multiculturalismo. No século XVI, por exemplo, o padre espanhol Bartolomeu de Las Casas foi uma das vozes de resistência à relação estabelecida entre o Império espanhol e os índios da América. Já no século XX, em resposta ao colonialismo europeu nos continentes africano e asiático, construiu-se um grande e importantíssimo movimento anticolonialista pela autodeterminação desses povos.

Atualmente, no caso do papel que os direitos humanos têm na legitimação moral do sistema internacional, percebe-se um diferente tipo de resistência, pois o mesmo discurso que legitima um modelo é capaz de resistir a ele. Os direitos humanos assumem se exibem então como uma forma de utopia despolitizada, capaz de engendrar projetos políticos distintos, e muitas vezes até contraditórios. Pode-se hoje notar que tanto governos neoliberais quanto novos projetos socialistas são fundamentados sob a mesma linguagem dos direitos humanos, que oferece um campo de disputa sobre suas concepções políticas e econômicas de sociedade.

Estudos do orientalismo

O colonialismo europeu perdurou até finais da década de 1970, a justificação moral para tal projeto universalista se fundamentou em uma pretensa missão civilizacional, uma ideia de superioridade cultural, que foi muito bem expressa no discurso do político inglês Arthur James Balfour à Camara dos Comuns, em 1910, quando se referia à impossibilidade histórica e cultural dos egípcios, e dos orientais em geral, em se governarem. Nesse contexto, se desenvolveu um ramo de estudos chamado orientalismo, através do qual pesquisadores ocidentais construíam análises fundamentadas em estereótipos de superioridade cultural do ocidente ou de incapacidade oriental para a democracia e para o progresso. Tal mentalidade se transforma após a Segunda Guerra Mundial, os horrores do nazismo alemão junto ao crescimento dos movimentos anti-coloniais puseram a visão dos orientalistas em questão.

O consenso em torno dos direitos humanos possui dinâmica distinta, pois seu corpo teórico humanista é incapaz de despertar questionamentos quanto à sua legitimidade universalista, no entanto, sua positivação pelo direito internacional e a estrutura liberal que gere o sistema internacional deve ser problematizado. Dessa forma, a grande transformação humanista e no discurso politico do século XX certamente foram os movimentos anti-coloniais. Estes não apelavam para a retórica dos direitos ainda, mas através da afirmação de identidades nacionais africanas, asiáticas e latino-americanas, ajudaram a minar o discurso de poder do universalismo europeu e sua posição de civilização superior. Posteriormente, observou-se a formação de um sistema internacional dos direitos humanos , no entanto ele se constituiu na prática como mais uma possibilidade de legitimação moral do projeto universalista ocidental.

Muçulmanos protestam na França

Retórica dos direitos humanos

Apesar da declaração Universal dos Direitos Humanos ter acontecido em 1948, a proeminência de um discurso dos direitos humanos no cenário internacional só acontece na década de 1970 com o discurso de posse do presidente norte-americano Jimmy Carter. A partir daí, o discurso dos direitos se estabelecem como principal justificativa moral para os interesses políticos dos grandes Estados no cenário internacional. Os direitos humanos como utopia ajudam a estabelecer um projeto universalista ocidental que se concretiza no desenvolvimento e na expansão de instituições como a ONU, OTAN e os órgãos regionais de direitos humanos. Historicamente, os direitos humanos assumem uma posição de destaque internacional quando outras utopias universalistas entram em declínio, como foi o caso do próprio anticolonialismo e do socialismo soviético.

O contínuo desenvolvimento de um direito internacional traduz cada vez mais os interesses de uma determinado grupo de Estados no sistema internacional. O perigo de não haver instituições internacionais de fato colectivas e democráticas , que partam do principio da multiculturalidade para se chegar a uma universalidade é o de aprisionarmos a mesma universalidade a um corpo de leis influenciadas quase que exclusivamente por uma determinada cultura e um determinado grupo de países. O direito internacional se tornou a grande arena onde os interesses de alguns são legitimados como universais ou globais. O fim da Guerra Fria e a supremacia do modelo de democracia liberal ocidental no sistema internacional, apresentou um novo cenário de desenvolvimento das instituições internacionais. Nesse novo momento surgiram novos conceitos como o ainda controverso “ direito de ingerência”, cunhada pelo francês Bernard Kouchner( um dos fundadores da ONG Médico Sem Fronteiras) e pelo jurista italiano Mario Bettati, e já após a recente invasão do Iraque por forças norte-americanas , o “Responsabilidade em proteger”. Este último reconhecido pela ONU em 2005, reconfigura a noção de soberania de um simples direito para uma efetiva responsabilidade dos Estados. A comunidade internacional desenvolve assim uma certa legalidade em avaliar se um Estado está ou não assumindo com sua responsabilidade perante sua própria população, criando dessa maneira a justificativa legal para uma eventual intervenção

De acordo com esse modelo de sistema internacional, os processos de globalização estão alinhados com esse paradigma cultural e legal , indicando a modernidade ocidental como uma necessidade histórica. O contraponto a essa construção são os crescentes movimentos antiglobalização e quase todos utilizam a mesma linguagem dos direitos humanos que o próprio sistema internacional usa para legitimidade moral de suas decisões mais polêmicas. O poder desses movimentos foi recentemente demonstrado tanto nas manifestações dos “indignados” na Europa como nas revoluções democráticas da chamada “primavera árabe”. A certeza que pode se ter é que uma intervenção militar em nome dos direitos humanos cria não só um paradoxo conceitual, mas sobretudo um contra-senso prático. É justamente através desse paradoxo e desse contra-senso que o sistema é questionado tornando a linguagem dos direitos ferramenta ideal para revitalizar um projeto universalista colectivo, multicultural e, sobretudo, mais humano.

Qualquer consenso político no sistema internacional não deve ser estabelecido, e sim necessita ser resultado de um processo de dialogo intenso e contínuo, através de interacções colectivas não só dos Estados mas também entre os movimentos sociais, que contemplem as distintas culturas que mundo abriga. Historicamente, os direitos humanos possuem uma capacidade de emancipação na sua essência, foi assim quando na sua gênese nos projetos das Revoluções francesa e americana e ainda o é na luta de movimentos sociais antiglobalização pelo mundo.

O perigo da positivização de tal conceito em um sistema internacional ainda engessado na estrutura de poder da disputa de força entre Estados é o que vemos nas constantes e desastrosas intervenções humanitárias, como o caso de Mali. Para se conceber um universalismo de fato democrático e multicultural precisa-se caminhar paralém dos perigos da uniformidade de discurso e evitar qualquer tipo de exclusão da diversidade. Torna-se igualmente necessário admitir que a globalização que vivemos é apenas um dos projetos possíveis e há sempre que se ter no horizonte a opção mais humanista. No caso da intervenção no Mali, vemos a justificativa da luta contra grupos jihadistas terroristas e da incapacitante situação de pobreza do país como fundamento para uma intervenção militar. No entanto, é urgente a percepção de todo processo histórico e politico que gerou tal situação, desde das ,ainda atuais, consequências do colonialismo, à marginalização económica e politica que algumas áreas do globo sofrem pelo atual processo de globalização. A intervenção francesa é mais um capítulo da expansão de um universalismo excludente e opressor, onde palavras como “militar” e “humanitário” convivem sem nenhum tipo de constrangimento legal e moral.

* Rafael Betencourt é mestre pelo ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa e autor da dissertação O Discurso Contra-Hegemônico dos Direitos Humanos na Revolução Bolivariana (ISCTE, 2012).

África: saberes & valores

O PROJETO AFREAKA é certamente uma das melhores fontes em língua portuguesa para obtermos acesso a um conhecimento atualizado, rigoroso e instigante sobre as culturas africanas. Na postagem a seguir apresenta-se uma breve síntese de crenças e práticas que se encontram ainda profundamente enraizadas e ativas nas sociedades que compõem o “continente negro”. A persistência dessas tradições, que não se dá de uma forma inercial, nem alheia aos fluxos da cultura globalizante, deve ser considerada não somente como forma de resistência, mas também como iniciativa concreta de revitalização de matrizes civilizacionais alternativas aos modelos eurocêntricos.

5 conceitos milenares da cultura africana

Na parte austral da África, existem dois modos bem distintos de estilos de vida, o anterior e o posterior à chegada dos europeus. E, de modo geral, o que se encontra hoje, depois da (re)conquista da independência, é uma intercepção das duas culturas, que começam a caminhar juntas para formação de um novo modelo, com um forte processo de revalorização dos costumes locais. Nesse contexto, algumas das tradições africanas mais antigas continuam vingando no mundo contemporâneo. O que não é nada fácil, uma vez que a cultura ocidental e o modo de vida urbano são de grande contraste com as requisições de tais costumes. A razão pela qual prevalecem é a força e o grau de enraizamento e identificação que essas tradições possuem dentro das sociedades autóctones. São costumes não apenas orgânicos a uma ou outra região, mas a grande parte de um continente. Conheça cinco dessas tradições milenares que permeiam o pano de fundo do mundo contemporâneo:

O conceito de tempo: nas sociedades tradicionais africanas não existiam padrões de medidas como tempo, distância, peso etc. O tempo como um conceito linear era algo inconcebível e passado, presente e futuro indefinido não existiam. Tempo se tratava apenas de uma simples composição e sucessão de acontecimentos. Existe um passado distante (época dos ancestrais) e um futuro imediato, que tem relação direta com o que está acontecendo no presente. Na concepção africana, o tempo tem que ser experimentado para ser real. O tempo é centrado no homem e gira em torno dele, em outras palavras, é o homem que faz o tempo e não o tempo que faz o homem. Sem atividade humana, o tempo não existe.

Totem: A primeira unidade básica da sociedade africana é a família e a segunda é o totem ao qual pertencem. Os grupos de famílias que dividem o mesmo totem formam um clã. O objeto contém uma conotação espiritual, representando o ancestral (ser maior) de cada sociedade. Os totens definem laços matrimoniais, culturais e históricos e são representados por seres da natureza, na maioria das vezes animais, que passam a ser sagrados e protegidos pelo grupo.

Medicina tradicional e feitiçaria: Em muitas sociedades africanas acredita-se na existência de duas energias opostas e contraditórias. Enquanto os bons espíritos, representados pelos médicos tradicionais (curandeiros) concebem a força do bem, a feitiçaria pinta a força do mal. Em ambos os casos, seus representantes são apenas mensageiros dotados de certas habilidades que o permitem se comunicar com os antepassados. Na maioria das sociedades, a prática de feitiçaria é considerada ilegal e pode ser penalizada.

Lobola: Em termos simples, lobola é o pagamento que o noivo deve aos pais da noiva para concretizar o casamento. Existe uma negociação intensa para decidir a quantia a ser paga, realizada normalmente pelos pais dos prometidos. Nas sociedades rurais, o mais comum é o pagamento em gado. Nas cidades, as opções são mais abrangentes, sendo dinheiro o usual. Na África, o casamento é cerimônia mais intensamente celebrada, responsável pelas maiores e mais esperadas festas do ano. E as comemorações começam já durante a negociação do lobola, que é regado a bebidas e confraternização entre as duas famílias. A tradição é ainda polêmica, tendo em visto as questões de igualdade de gênero. Defensores dos direitos da mulher tanto a atacam como a defendem. Tem quem alega que a noiva está sendo comprada e tem quem afirma que a tradição reforça a importância da figura feminina tanto no casamento quanto na família, sendo que esta última sofrerá um déficit e deve ser recompensada.

Continuidade: O conceito de continuidade se baseia na crença de uma energia vital infinita, responsável pelo fluir do universo e presente em seres vivos e inanimados. Uma pessoa, por exemplo, é apenas a embalagem de tal energia. Quando alguém morre, o corpo está deixando de existir, mas a energia dentro dele permanece no universo e segue crescendo, acumulando-se infinitamente. Isso explica, por exemplo, o respeito aos anciões, que por serem mais velhos possuem mais energia vital acumulada, e consequentemente, mais sabedoria.

(Fonte: Zimbabwe’s Cultural Heritage, de Pathisa Nyathi)

FONTE: Afreaka

breve panorama das políticas & pedagogias da diversidade em Angola

Multiculturalismo e o velho princípio da unicidade

Filipe Zau (*)

Tal como a grande maioria dos Estados africanos, Angola é um Estado pluriétnico e, como tal, multicultural e plurilingue. De acordo com António Custódio Gonçalves, o conceito de etnia “deverá ser analisado como uma categoria de nomeação e de classificação, cuja continuidade depende de uma fronteira e de uma codificação constantemente renovada, das diferenças culturais, entre grupos vizinhos”. Daí que, de acordo com este académico, há que descodificar a tendência para a cristalização deste conceito, bem como o de etnicidade, já que “nenhuma cultura é autocontida, porque os seus limites nunca coincidem com os limites do Estado” e porque na sequência dos conflitos armados, os fluxos migratórios internos foram consideráveis.

Logo, é de se entender que “a cultura é uma autocriação com aberturas específicas e interpenetrações com outras culturas.”

Sendo a actividade laboral, a cultura e o exercício de cidadania fins de um sentido amplo de Educação, esta só pode ser entendida como um processo de socialização, a ser levado a cabo de forma sistematizada por instituições vocacionadas para o efeito, que visem a preparação e formação adequada dos actuais e futuros cidadãos, para posterior cumprimento de papeis sociais, que vão de encontro a esses mesmos fins. A maior ou menor eficácia e eficiência de formação de recursos humanos de um país está, naturalmente, em correlação directa com o seu progresso económico, factor indispensável para que se abram portas ao desenvolvimento e ao bem-estar social. Cabe a cada Estado, na sua relação indissociável entre educação e cultura, valorizar os diferentes acervos patrimoniais, sem deixar de priorizar um sentido comum de pertença, que se sobreponha a todos os outros: a Nação de um só povo como identidade política.

Em termos de política educativa, estamos perante duas vertentes que devem ser entendidas como complementares e não excludentes e que permitem satisfazer três aspectos relevantes:

– A necessidade e o direito de cada comunidade poder ser educada de acordo com a sua própria cultura;

– A viabilidade de, através da educação intercultural, uma dada comunidade cultural poder conhecer as demais, não se fechando em si própria e alargando os seus horizontes para um sentido de alteridade, indispensável ao respeito e aceitação da diferença;

– A necessidade de todas as comunidades terem de inculcar um conceito de identidade política, a Nação, à qual todos os outros sentidos de pertença se têm de submeter.

Entre outros, em África, as experiências de países como a África do Sul, a Namíbia, o Senegal, o Quénia e a Nigéria; na Europa, as experiências de países como a Suíça, a Espanha, a Bélgica e Andorra; e no Canadá, na América do Norte, mostram-nos que tal se torna possível e desejável, para países multiculturais e plurilingues. A questão fulcral coloca-se na análise do que é mais eficiente para o processo de formação de recursos humanos, em sociedades com preocupações de respeito e aceitação mútua pelas diferentes culturas em presença, e com a necessidade imperiosa de criação de uma consciência política identitária de coesão nacional: será que num mesmo país multicultural e plurilingue um mútuo desconhecimento entre as comunidades em presença contribui para uma maior coesão nacional ou, pelo contrário, um maior conhecimento da multiculturalidade existente, associado a um projecto de educação intercultural, pode conduzir a um maior sentido de alteridade e de unidade nacional?

A introdução das línguas africanas de Angola no ensino (chamarei, posteriormente, “nacionais” às que vierem a alcançar tal estatuto por parte da Assembleia Nacional), quer como meio facilitador da aprendizagem quer como matéria de ensino, foi um passo relevante para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente, para quem não possui a competência linguística indispensável à edificação dos conhecimentos a serem adquiridos em uma instituição de ensino. É a escola que, ao inserir-se nas diferentes comunidades, tem de, obrigatoriamente, se adaptar aos distintos contextos socioculturais, e não o contrário. Todavia, como o ensino de uma qualquer língua, tem de estar em consonância com o contexto sociocultural da mesma, tal implica em adaptações de carácter regional, que, para o caso angolano, a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 13/01), não prevê, atendendo ao “princípio da integridade” (artº4), que é similar ao antigo “princípio da unicidade” inserido no sistema educativo já extinto.

(*) PhD em Ciências da Educação e Mestre em Relações Interculturais

FONTE: Jornal de Angola

fundamentos da visão de mundo afrobrasileira numa síntese textual, musical e artesanal

Vídeo editado por Marco Aurélio Luz, autor de Agadá, no qual trechos deste livro seminal para a sistematização dos valores afrobrasileiros são articulados, em meio a cantigas e batuques, a amostras do trabalho de inspiração africana que ele realiza como escultor.