Na postagem transcrita a seguir apresenta-se um ótimo panorama acerca das formas gráficas de linguagem desenvolvidas na África, leitura imprescindível para quem ainda pensa que a escrita não foi inventada, ou tinha funções meramente “decorativas”, nas sociedades africanas. Vale frisar que a tradição dos ‘sona’ foi desenvolvida entre os povos bantus que maciçamente compuseram os fluxos do tráfico escravagista para o Brasil, povos que foram classificados como “primitivos” nos estudos racialistas de Nina Rodrigues. Entretanto, conforme apontam as pesquisas de Paulus Gerdes, professor moçambicano de matemática na Universidade Eduardo Mondlane, um lusona pode ser utilizado para computar cálculos complexos, ou servir de matriz para elaborados quebra-cabeças. Ou, como analisa Fernando Ribeiro na postagem abaixo, para compor graficamente narrativas e parábolas, fazendo dos sona uma das formas de oratura – isto é, de linguagem “ouvida-falada-vista” – a que se refere Manuel Rui. Não deixe de visitar os links no final da postagem para saber mais acerca da enorme versatilidade e criatividade implicada nos ideogramas africanos.

Recomendamos também uma leitura da postagem MANDOMBE, a escrita dos negros, publicada no blogue KANDIMBA, a qual discorre sobre novas formas de escrita surgidas na África no bojo da resistência cultural ao colonialismo.

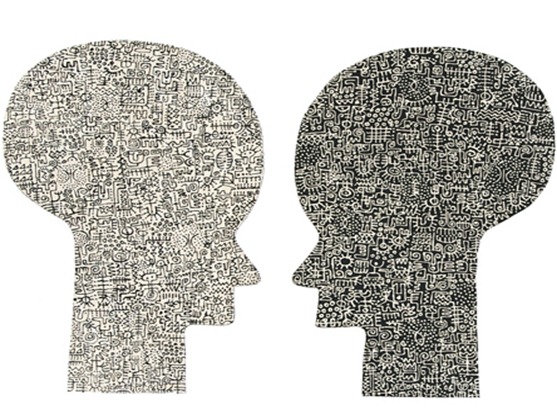

Um lusona

Um lusona

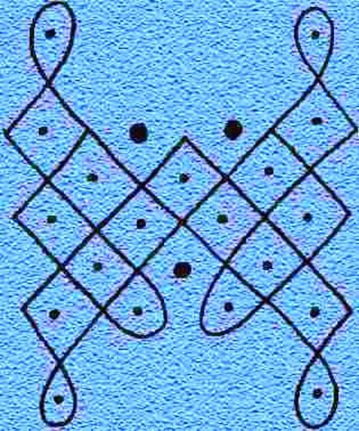

Uma tradição existente — mas que corre sério risco de extinção — no leste de Angola, no sul da República Democrática do Congo e no oeste da Zâmbia consiste no desenho de figuras geométricas que são habitualmente traçadas na areia com a ponta de um dedo. Estas figuras são constituídas por redes de linhas sinuosas. Estas redes podem ser muito elaboradas e complexas.

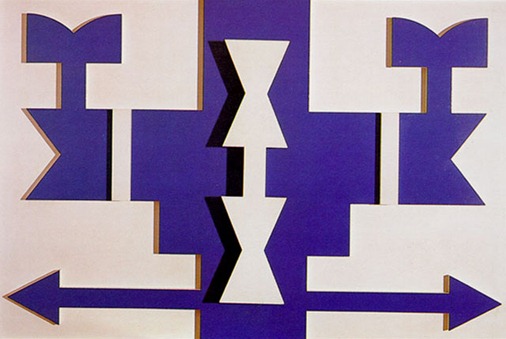

A região de África habitada pelos Cokwe

A região de África habitada pelos Cokwe

O desenho começa pela marcação de uma quadrícula de pontos, marcados a espaços regulares com as pontas dos dedos. Em volta dos pontos são seguidamente traçadas linhas, que apresentam uns troços retos e outros em pequenos arcos de circunferência, as quais se mantêm sempre equidistantes dos pontos. As linhas são sempre fechadas, sendo cada uma delas traçada sem levantar o dedo da areia e seguindo regras bem específicas, que são impostas pela tradição. Quase todos os troços retos têm orientações bem definidas: horizontais, verticais e oblíquas para a esquerda e para a direita e com uma inclinação de 45 graus. Pode haver outras linhas que tenham curvas que não obedeçam à regra indicada ou que tenham orientações diferentes das referidas, mas são em muito menor número.

Na língua cokwe (lê-se “tchócuè”) ou quioca, cada um destes desenhos chama-se lusona (lê-se “lussona”), que é o singular da palavra plural sona. Nos idiomas lucazi (lê-se “lutcházi”) e ngangela cada desenho deste tipo chama-se kasona, a que corresponde o plural tusona (leem-se “cassona” e “tussona”, respetivamente).

Em séculos passados, estes desenhos eram conhecidos e feitos numa área geográfica muito mais vasta do que a que foi referida acima. O frade capuchinho italiano Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo (1621-1678), que pintou aguarelas ingénuas (mas valiosíssimas do ponto de vista documental) sobre a vida nos reinos africanos do Congo, Ndongo e Matamba, reproduziu em algumas das suas pinturas desenhos que eram em tudo iguais aos sona.

Aguarela pintada por Antonio Cavazzi no reino do Congo. A caixa transportada pela segunda figura a contar da esquerda está decorada com desenhos do tipo sona

Aguarela pintada por Antonio Cavazzi no reino do Congo. A caixa transportada pela segunda figura a contar da esquerda está decorada com desenhos do tipo sona

Os sona têm vindo a ser estudados pelo matemático moçambicano Paulus Gerdes, que descobriu neles propriedades matemáticas notáveis, por exemplo no domínio da Análise Combinatória. Não cabe no espaço de um artigo de um blogue a exposição das propriedades matemáticas que os sona possuem. Mas posso afirmar o seguinte: os conhecimentos matemáticos dos africanos que vivem em sociedades tradicionais rurais vão muito para além da mera contagem de cabeças de gado. Estes conhecimentos incluem conceitos tais como máximo divisor comum, menor múltiplo comum, combinações e permutações, entre outros, ainda que os camponeses africanos não saibam quais são as respetivas fórmulas nem nunca tenham ouvido falar em fatoriais.

Eles podem não saber a fórmula que permita calcular uma permutação, por exemplo, mas têm os conhecimentos suficientes para saber antecipadamente, sem errar, quantas linhas fechadas é que irão ser traçadas num lusona, em função do número de pontos marcados na areia e das inflexões que as linhas irão sofrer no desenho.

Podemos igualmente chamar ideogramas aos sona, pois eles também são uma representação gráfica de contos, provérbios, jogos, mitos, cantos, parábolas, leis, etc. Com efeito, à medida que vai contando (e também cantando, pois a música está quase sempre presente nas manifestações culturais africanas), o camponês africano vai traçando um lusona na areia, o qual acaba por ser uma representação simbólica da evolução da narrativa.

Apresentam-se a seguir alguns sona, acompanhados da correspondente história que representam.

Sambalu, o coelho (posicionado no ponto B), descobre uma mina de sal-gema (ponto A). Imediatamente, o leão (ponto C), a onça (ponto D) e a hiena (ponto E) reclamam a posse, reivindicando o direito do mais forte. O coelho, afirmando o inviolável direito do mais fraco, rapidamente faz uma vedação para isolar a mina dos usurpadores. Como se pode verificar no desenho, só é possível chegar ao ponto A (a “mina de sal-gema”) a partir do ponto B (o “coelho”) sem atravessar a linha sinuosa (a “vedação”). Os outros pontos (o “leão”, a “onça” e a “hiena”) estão separados de A pela linha.

Um certo caçador, chamado Cipinda, foi caçar levando o cão Kawa e apanhou uma cabra. Quando regressou à aldeia, o caçador dividiu a carne com Kalala, o dono do cão. Kawa ficou só com os ossos. Algum tempo depois, Cipinda pediu de novo os serviços do cão, mas este recusou-se a ajudá-lo. Disse ao caçador para levar Kalala, já que era com ele que estava habituado a dividir a carne.

Um dia, o leopardo Kajama pediu à cegonha Kumbi algumas penas para forrar a sua toca. Uns dias mais tarde, a cegonha pediu ao leopardo um bocado da sua pele. Quando Kajama satisfez o pedido da cegonha, morreu. O filho de Kajama tentou vingar a morte do pai, mas Kumbi, que conhecia muito bem o pântano, conseguiu escapar. Neste desenho, a linha ondulada é o trajeto da cegonha em fuga, Kumbi. Os pontos representam o pântano através do qual Kumbi fugiu. O desenho consiste, de facto, em duas linhas curvas entrelaçadas.

O galo e o chacal queriam casar com a mesma mulher. Quando pediram a mão ao pai dela, este disse-lhes que eles teriam que dar um alembamento (dote). Quando se divulgou a notícia de que a noiva tinha morrido, o galo chorou inconsolável, enquanto que o chacal só lamentou a perda do pagamento adiantado. O pai, que tinha intencionalmente espalhado o boato, para saber qual dos pretendentes merecia a sua filha, deu-a ao galo, que tinha demonstrado um verdadeiro amor.

A figura que está em cima é Deus, à esquerda está o Sol, à direita está a Lua e em baixo está um ser humano. Este lusona representa o caminho para Deus.

Um dia, o Sol foi visitar Deus. Deus deu um galo ao Sol e disse: «Volta cá amanhã de manhã antes de partires». No dia seguinte de manhã, o galo cantou e acordou o Sol. Quando o Sol se apresentou diante de Deus, este disse-lhe: «Tu não comeste o galo que te dei para o jantar. Podes ficar com o galo, mas tens que regressar todos os dias.» É por isso que o Sol dá a volta à Terra e reaparece todas as manhãs. A Lua também foi visitar Deus e recebeu um galo de presente. No dia seguinte de manhã, o galo cantou e acordou a Lua. Mais uma vez, Deus disse: «Tu não comeste o galo que te dei para o jantar. Podes ficar com o galo, mas tens que regressar a cada vinte e oito dias.» É por isso que o ciclo da Lua dura vinte e oito dias.

O ser humano também foi visitar Deus e recebeu um galo de presente. Mas o humano estava com fome depois de ter feito uma tão longa viagem e comeu parte do galo ao jantar. Na manhã seguinte, o Sol já ia alto no céu quando o humano acordou, comeu o resto do galo e apressou-se a visitar Deus. Deus disse-lhe: «Eu não ouvi o galo cantar esta manhã.» O humano respondeu-lhe a medo: «Eu estava com fome e comi-o.» «Está bem,» disse Deus, «mas escuta: tu sabes que o Sol e a Lua estiveram aqui, mas nenhum deles matou o galo que lhes dei. É por isso que eles nunca morrem. Mas tu mataste o teu, e por isso deves também morrer. Mas quando morreres deves regressar aqui.»

E assim acontece.

A figura que está em cima é Deus, à esquerda está o Sol, à direita está a Lua e em baixo está um ser humano. A linha reta que está ao centro representa o caminho para Deus. (segundo Mário Fontinha, 1983)

Quando o Sol morreu, os seus familiares foram ter com Deus. Foram recebidos por Samuto, o porteiro de Deus, que lhes disse: «Embrulhai o Sol num pano vermelho e colocai-o numa árvore». Eles assim fizeram. Na manhã seguinte, eles ficaram muito felizes por ver o Sol a brilhar novamente. O mesmo aconteceu com a Lua. Desta vez, Samuto aconselhou aos seus parentes que colocassem barro preto num pano branco, a envolvessem com este e a pusessem numa árvore. Assim fizeram e nessa mesma noite a Lua voltou a brilhar.

Quando o chefe de uma aldeia morreu, os habitantes também foram até Deus. No entanto, estes foram muito arrogantes e exigiram a Samuto, fazendo-lhe ameaças, que os levasse até Deus. Deus mandou-os de volta, dizendo-lhes: «Fazei uma padiola e levai o vosso chefe para um buraco que abrireis no mato, onde ele irá descansar. Depois devereis comemorar a sua morte durante cinco dias! A seguir devereis esperar até que o vosso chefe se levante novamente!»

Eles esperaram em vão, evidentemente. Foi assim que a morte veio ao mundo.

Leopardo fêmea com cinco filhotes

Leopardo fêmea com cinco filhotes

Algumas páginas na Web:

http://nautilus.fis.uc.pt/bspm/revistas/20/021-027.150.pdf

http://www.exploratorium.edu/store_images/publications/masc_sona.pdf

http://plus.maths.org/issue19/features/liki/index.html

http://members.tripod.com/vismath/paulus/

FONTE: A MATÉRIA DO TEMPO